4月起,工伤跨省异地就医可直接结算

4月17日,人力资源社会保障部、财政部、国家卫生健康委联合印发《关于全面开展工伤保险跨省异地就医直接结算工作的通知》。

自4月1日起,在全部地级市组织开展工伤保险跨省异地就医直接结算工作,工伤职工持社会保障卡(含电子社保卡)直接结算跨省异地就医住院工伤医疗费用、住院工伤康复费用和辅助器具配置费用。

原文链接:

https://www.mohrss.gov.cn/gsbxs/zhengcewenjian/202504/t20250417_540620.html

一、人员范围

参加工伤保险并已完成工伤认定、工伤复发确认、工伤康复确认或辅助器具配置确认的以下人员,可以申请办理跨省异地就医费用直接结算:

1.在参保省外居住(工作)半年(含)及以上,并符合参保地异地就医、康复、辅助器具配置要求的工伤职工。

2.因参保地医疗和康复、辅助器具配置协议机构的医疗技术和设备不能诊治或配置,符合参保地转诊转院要求,需要转诊转院到参保省外就医的工伤职工。

二、结算范围

跨省异地就医直接结算范围包括在就医地发生的无第三方责任的住院工伤医疗费、住院工伤康复费和辅助器具配置费。

其中,住院工伤医疗费、住院工伤康复费,执行就医地工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准、工伤康复服务项目等有关规定;辅助器具配置执行参保地辅助器具配置目录有关规定。

住院伙食补助费和因异地转诊转院发生的到统筹区外就医所需的交通食宿费,由参保地经办机构按照参保地政策审核报销,不纳入跨省异地就医直接结算范围。

异地就医备案流程

工伤职工应在跨省异地就医前,通过国家社会保险公共服务平台、人社政务服务平台、掌上12333APP、电子社保卡等全国统一线上服务渠道或参保地经办机构窗口办理异地就医备案手续,由参保地经办机构审核同意。

一、国家社会保险公共服务平台(https://si.12333.gov.cn)操作指引:

按照下图指引进入“工伤跨省异地就医直接结算备案申请”业务办理页面后即可办理。

二、全国人社政务服务平台(https://12333.gov.cn)操作指引:

按照下图指引进入“工伤跨省异地就医直接结算备案申请”业务办理页面后即可办理。

三、“掌上12333”APP操作指引:

注册登录后在APP下方选中“服务”,找到“跨省异地就医直接结算”模块,点击“工伤异地就医直接结算”进入申请界面后即可办理。

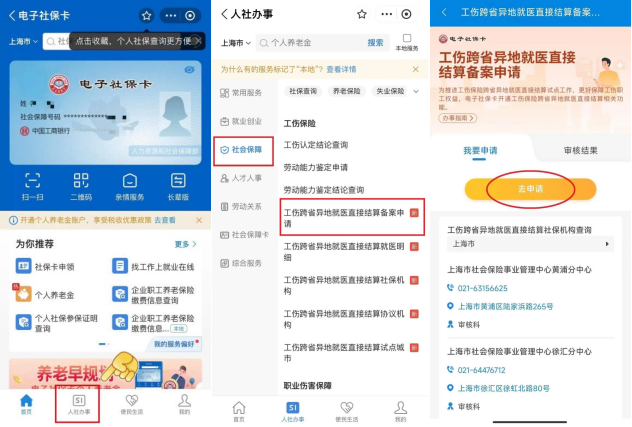

四、“电子社保卡”小程序操作指引:

登录电子社保卡小程序,点击“人社办事”,进入“社会保障”。页面下拉到“工伤保险”部分,找到“工伤跨省异地就医直接结算备案申请”,点击进入申请界面后即可办理。

工伤职工在备案有效期内,可按规定在就医地多次就诊并享受直接结算服务。对于跨省异地长期居住(工作)人员,在备案有效期内确需回参保地就医的,可在参保地享受直接结算服务,执行参保地政策;参保省可合理设置备案后职工申请变更或取消备案的冻结期,备案冻结期原则上应在6个月以内。

参保地经办机构应将线下收到的备案信息及时上传至工伤保险异地就医系统,形成全国异地就医备案人员库,并进行动态管理,供就医地经办机构和协议机构及时获取。

结算流程

工伤职工就医时,持社会保障卡直接结算。

就医地经办机构应按协议约定,及时向协议机构支付费用。工伤保险基金按项目付费,对治疗非工伤所发生的费用,就医中发生的超标准、超目录范围和不符合诊疗常规的费用,及其他违反工伤保险有关规定的费用,不予支付。

温馨提示:

- 工伤发生后,及时申报、认定是保障后续待遇的关键;

- 异地就医需备案,未备案可能无法享受直接结算;

- 医疗、康复、辅助器具费用都有政策标准,无需担心~